国と自治体と地域の協働による体制づくりとは 実践を通じた対話から

在留外国人の増加が続く中、日本語教育は「日本で暮らす」ための基盤として、ますます重要性を増しています。浜松市では2019年度以降、「浜松市地域日本語教育推進アクションプラン」を策定するなど、文部科学省・文化庁の補助事業を通じて地域日本語教育の体制整備を進めてきました。現在、「日本語教育の参照枠」を踏まえた「生活Can do」を参照し、浜松版生活日本語教育プログラムの開発・検証・実施を全国の自治体に先駆けて段階的に進めています。本シンポジウムでは、外国人受入れ政策と日本語教育の現状を捉える基調講演を行うとともに、浜松市に加え、他の自治体の具体的な実践事例の紹介を通じて、国(トップダウン)と地域(ボトムアップ)の協働の在り方を多角的に議論します。

チラシはこちらからダウンロードできます。

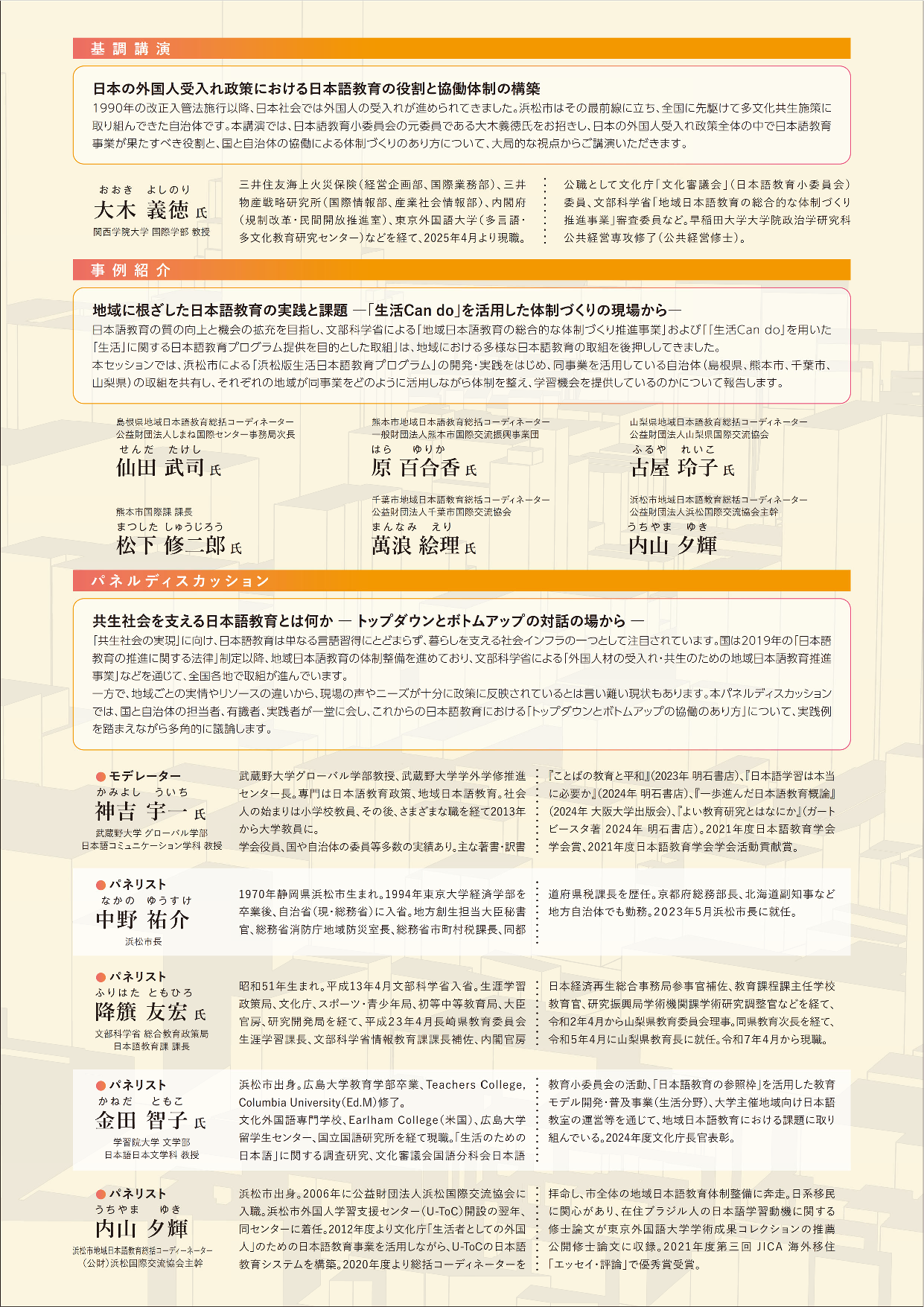

①基調講演

【日本の外国人受入れ政策における日本語教育の役割と協働体制の構築】

1990年の改正入管法施行以降、日本社会では外国人の受入れが進められてきました。浜松市はその最前線に立ち、全国に先駆けて多文化共生施策に取り組んできた自治体です。本講演では、日本語教育小委員会の元委員である大木義徳氏をお招きし、日本の外国人受入れ政策全体の中で日本語教育事業が果たすべき役割と、国と自治体の協働による体制づくりのあり方について、大局的な視点からご講演いただきます。

大木 義徳 氏

関西学院大学 国際学部 教授

三井住友海上火災保険(経営企画部、国際業務部)、三井物産戦略研究所(国際情報部、産業社会情報部)、内閣府(規制改革・民間開放推進室)、東京外国語大学(多言語・多文化教育研究センター)などを経て、2025年4月より現職。

公職として文化庁「文化審議会」(日本語教育小委員会)委員、文部科学省「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」審査委員など。早稲田大学大学院政治学研究科公共経営専攻修了(公共経営修士)。

②事例紹介

【地域に根ざした日本語教育の実践と課題 ―「生活Can do」を活用した体制づくりの現場から―】

日本語教育の質の向上と機会の拡充を目指し、文部科学省による「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」および「「生活Can do」を用いた「生活」に関する日本語教育プログラム提供を目的とした取組」は、地域における多様な日本語教育の取組を後押ししてきました。

本セッションでは、浜松市による「浜松版生活日本語教育プログラム」の開発・実践をはじめ、同事業を活用している自治体(島根県、熊本市、千葉市、山梨県)の取組を共有し、それぞれの地域が同事業をどのように活用しながら体制を整え、学習機会を提供しているのかについて報告します。

仙田 武司 氏

- 島根県地域日本語教育総括コーディネーター

- 公益財団法人しまね国際センター事務所次長

松下 修二郎 氏

- 熊本市国際課 課長

原 百合香 氏

- 熊本市地域日本語教育総括コーディネーター

- 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

萬浪 絵理 氏

- 千葉市地域日本語教育総括コーディネーター

- 公益財団法人千葉市国際交流協会

古屋 玲子 氏

- 山梨県地域日本語教育総括コーディネーター

- 公益財団法人山梨県国際交流協会

内山 夕輝

- 浜松市地域日本語教育総括コーディネーター

- 公益財団法人浜松国際交流協会主幹

③パ ネル ディスカッション

【共生社会を支える日本語教育とは何か ― トップダウンとボトムアップの対話の場から ―】

「共生社会の実現」に向け、日本語教育は単なる言語習得にとどまらず、暮らしを支える社会インフラの一つとして注目されています。国は2019年の「日本語教育の推進に関する法律」制定以降、地域日本語教育の体制整備を進めており、文部科学省による「外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業」などを通じて、全国各地で取組が進んでいます。

一方で、地域ごとの実情やリソースの違いから、現場の声やニーズが十分に政策に反映されているとは言い難い現状もあります。本パネルディスカッションでは、国と自治体の担当者、有識者、実践者が一堂に会し、これからの日本語教育における「トップダウンとボトムアップの協働のあり方」について、実践例を踏まえながら多角的に議論します。

◇モデレーター

神吉 宇一氏

武蔵野大学 グローバル学部

日本語コミュニケーション学科 教授

武蔵野大学グローバル学部教授、武蔵野大学学外学修推進センター長。専門は日本語教育政策、地域日本語教育。社会人の始まりは小学校教員、その後、さまざまな職を経て2013年から大学教員に。

学会役員、国や自治体の委員等多数の実績あり。主な著書・訳書『ことばの教育と平和』(2023年 明石書店)、『日本語学習は本当に必要か』(2024年 明石書店)、『一歩進んだ日本語教育概論』(2024年 大阪大学出版会)、『よい教育研究とはなにか』(ガートビースタ著 2024年 明石書店)。2021年度日本語教育学会学会賞、2021年度日本語教育学会学会活動貢献賞。

◇パネリスト

中野 祐介

浜松市長

1970年静岡県浜松市生まれ。1994年東京大学経済学部を卒業後、自治省(現・総務省)に入省。地方創生担当大臣秘書官、総務省消防庁地域防災室長、総務省市町村税課長、同都道府県税課長を歴任。京都府総務部長、北海道副知事など地方自治体でも勤務。2023年 5月浜松市長に就任。

降籏 友宏氏

文部科学省 総合教育政策局

日本語教育課 課長

昭和51年生まれ。平成13年4月文部科学省入省。生涯学習政策局、文化庁、スポーツ・青少年局、初等中等教育局、大臣官房、研究開発局を経て、平成23年4月長崎県教育委員会生涯学習課長、文部科学省情報教育課課長補佐、内閣官房日本経済再生総合事務局参事官補佐、教育課程課主任学校教育官、研究振興局学術機関課学術研究調整官などを経て、令和2年4月から山梨県教育委員会理事。同県教育次長を経て、令和5年4月に山梨県教育長に就任。令和7年4月から現職。

金田 智子氏

学習院大学 文学部

日本語日本文学科 教授

浜松市出身。広島大学教育学部卒業、Teachers College,

Columbia University(Ed.M)修了。

文化外国語専門学校、Earlham College(米国)、広島大学留学生センター、国立国語研究所を経て現職。「生活のための日本語」に関する調査研究、文化審議会国語分科会日本語教育小委員会の活動、「日本語教育の参照枠」を活用した教育モデル開発・普及事業(生活分野)、大学主催地域向け日本語教室の運営等を通じて、地域日本語教育における課題に取り組んでいる。2024年度文化庁長官表彰。

内山 夕輝

浜松市地域日本語教育 総括コーディーネーター

公益財団法人浜松国際交流協会 主幹

浜松市出身。2006年に公益財団法人浜松国際交流協会に入職。浜松市外国人学習支援センター(U-ToC)開設の翌年、同センターに着任。2012年度より文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業を活用しながら、U-ToCの日本語教育システムを構築。2020年度より総括コーディネーターを拝命し、市全体の地域日本語教育体制整備に奔走。日系移民に関心があり、在住ブラジル人の日本語学習動機に関する修士論文が東京外国語大学学術成果コレクションの推薦公開修士論文に収録。2021年度第三回 JICA 海外移住「エッセイ・評論」で優秀賞受賞。